Fugamundi

Der Textzyklus Fugamundi umfasst neben einer geplanten Romanreihe auch Lyrik, Essays und dramatische Texte. Figuren, Orte und Ereignisse kreuzen, ergänzen oder enthalten einander.

Fugamundi handelt vom Verschwinden der Welt, aus der Welt und in andere Welten hinein.

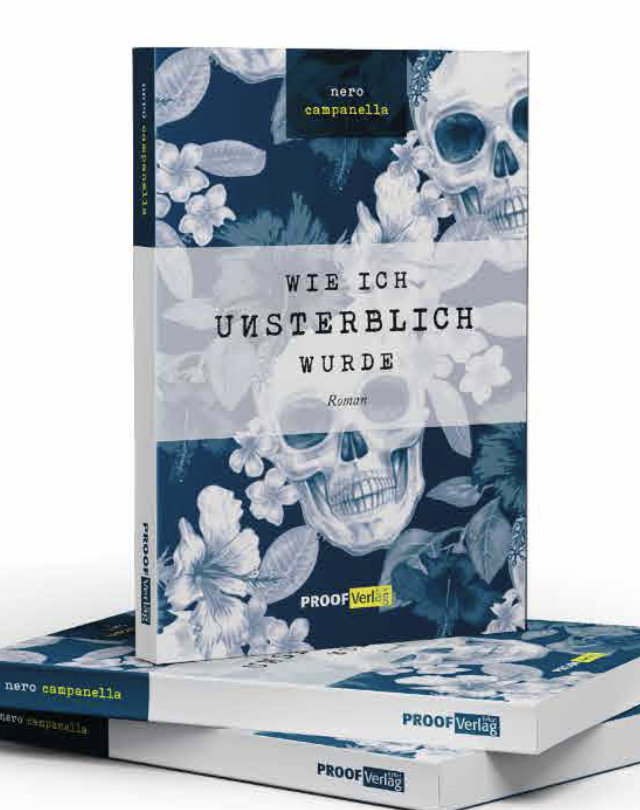

Der satirische Roman Wie ich unsterblich wurde ist der erste Band der Reihe. Er ist am 20. Oktober 2023 erschienen.

Der nächste Band - eine Sammlung essayistischer und narrativer Kurztexte - ist in Arbeit.

Leseprobe 1. Kapitel

Während ich auf den Zug wartete, las ich in einer längeren Nachricht meiner Kollegin Lucy, dass sie Hautkrebs hätte, und übergab mich mitten auf dem Bahnsteig. Es war sechs Uhr morgens, ich hatte noch nichts gegessen und außer mir stand nur eine sportliche Frau im Sommerrock da, die ihren Mundschutz abgenommen hatte, um Kaffee zu trinken. Ich hatte meinen Mundschutz abgenommen, um zu kotzen. Danach warf ich ihn weg. Diese chinesischen Fabrikate waren ja angeblich mit Chemikalien getränkt, die mehr oder weniger direkt dazu führten, dass die kommunistische Partei die Welt beherrschen würde. Gut, wenn jemand anderes diesen Job übernahm. Ich war schon mit der Beherrschung meines Mageninhalts überfordert.

Lucy, die eigentlich Ljudmila hieß, hatte ihre Behandlung in plastischen Sätzen geschildert. Sie war meine Lieblingskollegin; nicht weil wir befreundet waren, sondern weil ich niemand sonst an unserem Arbeitsplatz ertrug. Nachschnitte seien nötig gewesen, schrieb sie. Eigengewebe hatte man von hier nach dort verpflanzt; dort war der Krebs schon gewesen, hier noch nicht.

Der Zug fuhr ein, leer und verspätet. Ich suchte den reservierten Platz und schmiegte meinen Anzug in seiner Schutzhülle vorsichtig in das Gepäckfach. Ich war Anzüge nicht gewohnt. Ganze fünf Mal in meinem Leben hatte ich einen Anzug getragen, zur Kommunion, bei zwei Beerdigungen und meinen beiden Hochzeiten natürlich. Diesen hatte ich mir extra gestern noch besorgt.

„Ein Mann mit einer Mission braucht einen Anzug“, hatte mein Freund Boris gern gesagt. „Der ist das Allerwichtigste. Hätte Jesus einen Anzug getragen, wäre heute jeder Christ, sogar du.“

Allein das Sakko hatte dreihundert Euro gekostet. Ob ich lieber etwas Niedrigpreisiges wollte, hatte mich der schwule Verkäufer gefragt. Ich lebe in einem Land, dachte ich, wo ein Sakko unter dreihundert Euro als etwas Niedrigpreisiges gilt. Mit Hose, Hemd und Schuhen hatte ich ein halbes Monatsgehalt hingeblättert. Mit diesem Geld hätte ich jeden durchschnittlichen Bankangestellten dazu bringen können, mir nackt die Küche zu schrubben.

Ich brauchte eine Stunde, um ihr zu antworten. Ich schrieb Lucy, dass auch meine Großmutter als junge Frau Hautkrebs gehabt hätte und operiert worden sei. Dass sie danach aber nie mehr an Krebs erkrankt wäre und uralt geworden ist. Das stimmte. Allerdings verschwieg ich, dass sie jedes Jahr nach Lourdes zur Heiligen Jungfrau gepilgert und ihrer Meinung nach nur deshalb gesund geblieben war. (Lucy, als lesbische Atheistin, konnte nicht auf die gleiche Fürsprache der Gottesmutter hoffen.) Ihre Schwiegertochter, meine Mutter, war auf die Pilgerreisen meiner frommen Oma mitgefahren. Das hatte meinem Vater nicht gefallen. Im Gegenzug schwängerte er in der Zeit eine andere, die ironischerweise an Krebs gestorben ist.

Im ICE nach Berlin stolzierte eine dicke Frau laut singend durch den Gang:

„Freedom is just another word for nothing left to lose!“

Hippiemumpitz von Janis Joplin. Sie schaukelte die Hüften hin und her wie eine Stripperin.

„Ficken wollt ihr, immer nur ficken, oder?“, rief sie einem arabisch aussehenden Mann zu, der allein an einem Tisch saß. Er musterte sie knapp und schaute wieder auf sein Handy.

„Mich wollen alle immer nur ficken“, philosophierte sie und wackelte weiter.

In Berlin sahen die alten Leute arm und deprimiert aus und die jungen Leute, als ob sie sich selbst schon dafür liebten, junge Leute in Berlin zu sein. Das war wohl das Der-Ort-an-dem-wir-sind-ist-hip-weil-wir-hip-sind-Syndrom, eine Spätfolge des Wir-sind-hip-weil-der-Ort-an-dem-wir-sind-hip-ist-Syndroms. Mit derselben Logik hätten sie sich dafür verachten müssen, nur bis Berlin gekommen zu sein und nicht nach New York oder zum Mars.

Zwei Frauen ohne Kopftuch sprachen eine Teenagerin mit Kopftuch, die neben mir wartete, auf Türkisch an. Die Teenagerin antwortete auf Deutsch, dass sie an diesem Gleis richtig wären.

Der Zug fiel aus. Ein Ersatzzug wurde mal angezeigt, mal wieder nicht und traf eine Stunde verspätet ein. Zwei alte Damen jammerten. In Finsterfelde och, oder so ähnlich, nur noch Verspätungen, meinte die eine.

„Die Züge da – ist alles jetzt privat!“, erklärte sie.

Auch dreißig Jahre nach der Wende konnte man daran erkennen, ob man im Osten oder Westen war. Im Westen war der Staat schuld, im Osten war der Murks privat – als hätten sie mit der jeweiligen Alternative immer nur beste Erfahrungen gemacht.

Im Regionalzug, kurz bevor ich ankam, passierte endlich was. Allzu vertraulich hatte ich den Anzug neben ein fremdes Gepäckstück gelegt. Als der Besitzer, ein sturer Mann mit einem abgebrannten Ohr, seine Tasche herauszerrte, segelte mein Anzug in den Gang. Ein vorbeischlenkernder Schüler trat drauf.

„Vorsicht!“, rief ich, aber die ganze Lümmel-Clique latschte lachend darüber wie über einen roten Teppich. Ich war ja selbst schuld, wenn ich Wertsachen besaß. Ich raffte die zerknüllte Anzughülle auf und traute mich nicht hineinzuschauen. Wo ich hinfuhr, gab es keine Reinigung, wahrscheinlich auch kein Bügeleisen.

An der Endstation gab es nicht mal einen Bahnhof. Der Name des Ortes war eine urdeutsche Lauthäufung, wie man sie Figuren in amerikanischen Kriegsfilmen aussprechen ließ, um sie als Nazis zu kennzeichnen. Manche Ortsnamen im Osten klangen, als hätte die SS sie erfunden, um nach dem Krieg Touristen fernzuhalten. Luckenwalde-Urstromtal, Pissdorf-Sargleben. Warum auch nicht? Wenn man eine Stadt Paris nannte oder Jerusalem, brauchte man sich über die herbeiströmenden Massen ja nicht zu wundern. Das Bahnhofsgebäude war auf allen Seiten mit Brettern vernagelt. Keine Zeitungen, kein Kaffee. Zonenatmo. Das Schönste hier war der fehlende Stacheldraht. Über zwei gesplitterte Fenster hatte die CDU ein Transparent mit einem Greis in Hemdsärmeln und Krawatte gespannt: WENIGER REDEN – MEHR MACHEN! stand darauf.

Ich zog mein Gepäck zur Bushaltestelle. Es nieselte. Hier sollte mich ein telefonisch vorbestellter Rufbus abholen. Linienbusse fuhren wahrscheinlich nur am Tag der Deutschen Einheit. Drei Schüler quälten einen Igel, der hilflos versuchte, sich in ein Gebüsch zu retten. Obwohl ich nicht hinsah, musste ich fast wieder kotzen.

Endlich kam mein Bus, ein grauer Van ohne Beschriftung. Der Fahrer war ein Mann mit schiefem Gesicht. Der war früher der Igel gewesen, dachte ich. Außer mir fuhr nur ein junges Mädchen mit, das, wie viele junge Mädchen, wenn sie mit Erwachsenen allein sind, wie schockgefroren dasaß. Auf die Frage, an welcher Haltestelle im nächsten Ort sie aussteigen wollte, wusste sie keine Antwort. Sie stieg trotzdem aus. Im Radio sang eine Frau: Ich kriege nie genug … vom Lee-ben!

Mein Chauffeur hatte den männlichen Fahrstil aller Asphaltcowboys: aufdrehen auf gerader Strecke, drei Autos pro hundert Meter überholen, Kurven hart rannehmen, lautes Losgasen, dann abruptes Bremsen und hinterher die stumme Frage: Wie war ich?

Wir rasten durch Brandenburg. Nach gut einer halben Stunde schaute ich auf die Uhr: Fünf Minuten waren vergangen.

„Können Sie bitte langsamer fahren!“, fragte ich nicht.

Er sah mich an, als hätte ich ihn um Oralverkehr gebeten. Aber er tat es.

Weichei, dachte ich.

Ich zählte die Windräder, die in den lichten Waldstücken staken wie – nein, nicht wie Ungeheuer. Nur wie Windräder. Nutzgeräte in abgenutzter Natur.

„Da können Sie mich rauslassen“, sagte ich, sobald ich das Ortsschild erkannte.

Der Fahrer hielt, genau an der Einfahrt.

„Ach, von denen sind Se eener“, murmelte er.

Ich gab einen Euro Trinkgeld und nickte wie jemand, der eigentlich den Kopf schütteln will, das aber nicht mehr kann, weil er einen Schlaganfall gehabt hat.

aus: Wie ich unsterblich wurde

Jeder FUGAMUNDI-Roman begründet sein eigenes Genre, das dem Kosmos dessen, was heute ein Roman sein kann, einen neuen Zwergplaneten hinzufügt. Kein Sound wird standardisiert, jeder Roman ist prinzipiell anders.

Was die Texte eint, habe ich versucht in vier Sätzen zu sagen. Sie sind, wenn man so will, die Axiome, aus denen sich alles ästhetisch ableiten lässt.

Ich habe keine anderen Ziele als ästhetische: Wer sich in die erzählte Welt begibt, soll sich darin verirren - ja bestenfalls darin umkommen.

NC

Vier Sätze

1

In einer irdischen Welt innerhalb einer Flucht unendlicher Welten ist das Erzählen die einzige Mitte.

2

Diese Mitte ist beseelt von dem, was uns ähnelt: Kürze, Schmerz und Schein.

3

Erzählt wird das Mögliche, nicht das Wirkliche.

4

Möglich ist alles, was erzählt werden kann.

Motto in der Partitur von Edgar Varèses Arcana

Es ist bekannt, dass ein Stern besteht, der höher ist als alle anderen. Das ist der Stern der Apokalypse. Der zweite ist der Stern des Aszendenten. Drittens die Sterne der Elemente, von denen es vier gibt. Sechs Sterne sind hiermit begründet. Neben diesen gibt es jedoch einen weiteren: die Vorstellungskraft, die einen neuen Stern und einen neuen Himmel zeugt.

Paracelsus (1493 - 1541)

© 2023 Nero Campanella. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.